スマートホームテクノロジーの普及により、私たちの生活はますます便利になっています。その入り口となるのが「スマートホームドア」です。鍵を持ち歩く必要がなく、スマホ一つで施錠・解錠ができるスマートホームドアは、忙しい現代人の強い味方となっています。本記事では、スマートホームドア導入のメリット・デメリットから選び方まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。また、具体的な製品例や選定時の注意点に加え、実際の使用シーンや利用者の声なども交えて詳しくお伝えします。これにより、読者がスムーズにスマートホームドア導入を進められるようサポートします。

スマートホームは玄関ドアから始めるのがおすすめ!

スマートホームドアは、便利さだけでなく安全性も提供します。これにより、家庭のセキュリティが大幅に向上します。

スマートホームドアを導入することで、日常生活がよりスムーズになります。特に、外出時や帰宅時に便利さを感じることができます。加えて、スマートホームドアは遠隔操作が可能なので、外出先からもドアの状態を確認できます。

また、スマートホームドアを使用することで、家族の出入りをリアルタイムで把握できます。特に小さなお子さんがいる家庭では、安全管理に役立ちます。

スマートホームドアを選ぶ際は、機能性だけでなく、デザイン性も考慮することが重要です。

スマートホーム化を検討している方には、まず玄関ドアからスタートすることをおすすめします。なぜなら、毎日必ず使う玄関ドアをスマート化することで、以下のようなメリットを日々実感できるからです。

スマートドアを導入することで、より快適な生活を実現できます。そして、スマートドアの便利さを実感するためには、各家庭のライフスタイルに合わせた製品選びが大切です。例えば、外出先での施錠確認や、自動施錠機能を搭載している製品を選ぶことで、より安心感が高まります。また、スマートドアを選ぶ際は、設置後のサポートやアフターサービスの充実したメーカーを選ぶことも重要です。

例えば、特定の状況でスマートドアがどのように役立つかを具体的に見てみましょう。例えば、雨の日に手が塞がっている時や、夜遅くに帰宅した際など、スマートドアがあればスマホで簡単に解錠でき、ストレスなく入ることができます。このように、生活のあらゆるシーンでの利便性が向上します。さらに、スマートドアは最近の進化により、多くの新しい機能が追加されています。たとえば、顔認証機能が付いたドアが登場しており、認証がよりスムーズになるため、家族全員が簡単に出入りできるようになっています。

スマートホームドアを導入することで、より快適な生活を実現できます。

- 鍵の紛失や忘れ物の心配がなくなる

- 家族の出入りを把握できる

- 外出先からでも施錠状態を確認・操作可能

- 宅配便や来客対応が格段に便利になる

スマートホームは「小さな一歩」から始めることで継続的な効果を実感しやすく、玄関ドアはその最適な第一歩となるでしょう。

これにより、居住空間全体の雰囲気を壊さずにスマートホームドアを導入できます。

具体的な製品を選ぶ際は、スマートホームドアのレビューを確認して、自分に最適なものを選ぶことがポイントです。

スマートドアとは?初心者向け基本知識

スマートホームドアの導入は、特に保証内容やサポート体制を確認することも大切です。

スマートドアと従来のドアの違い

スマートホームは「小さな一歩」から始めることで継続的な効果を実感しやすく、玄関ドアはその最適な第一歩となるでしょう。実際に多くのユーザーがこの導入によって、生活が格段に便利になったと感じています。特に、お子さんがいる家庭では、子供の安全管理にも役立つことが多いです。例えば、帰宅した際にスマホ通知が来ることで、親が子供の帰宅を把握できるため安心です。

スマートドアと従来のドアの違いを簡単な表にまとめました:

スマートドアと従来ドアの比較

| 項目 | 従来のドア | スマートドア |

|---|---|---|

| 解錠方法 | 物理的な鍵 |

|

| 施錠確認 | 直接確認が必要 | アプリで遠隔確認可能 |

| 家族との共有 | 鍵の複製が必要 | アプリで権限共有が可能 |

| 記録機能 | なし | 出入り記録を確認可能 |

| 他機器との連携 | 不可能 | スマートホーム機器と連携可能 |

| 非常時対応 | 物理的な鍵のみ | 物理キー併用型が多い |

さらに、スマートドアはシステム統合が可能です。他のスマートホームデバイス、例えばスマートライトやセキュリティカメラと連携することで、より一層の利便性を享受できます。これにより、外出時でも家の安全を確認できたり、帰宅時には自動でライトが点灯したりすることが可能になります。

スマートドアの主な種類と仕組み

スマートドアには大きく分けて以下の3種類があります:

- 後付けタイプ – 既存の鍵に取り付けるタイプで、工事不要で簡単に導入できます。

- 電子錠交換タイプ – 既存の錠前を電子錠に交換するタイプで、中程度の工事が必要です。

- ドア一体型 – ドア自体を交換するタイプで、最も高機能ですが大規模な工事が必要です。

認証方式も多様化しており、下図のように様々な方法があります:

スマートドア導入時の注意点

スマートドアを導入する際は、機能やデザイン、価格など、さまざまな要素を検討する必要があります。特に重要なのは、使用する環境に適したモデルを選ぶことです。たとえば、賃貸の場合は後付けタイプが適していますが、持ち家なら電子錠交換やドア一体型を選ぶことで、長期的に見てコストパフォーマンスが良くなることが多いです。

- スマートフォン認証: Bluetooth/WiFiでスマホと連携

- 指紋認証: 登録した指紋でロック解除

- 暗証番号認証: テンキーで暗証番号を入力

- ICカード/スマートキー認証: 専用カードやキーをかざす

- 顔認証: AIカメラで顔を識別

- 音声認証: スマートスピーカーと連携

スマートドア導入の5つのメリット

①鍵を持ち歩く必要がない

スマートドアの最大のメリットは、物理的な鍵を持ち歩く必要がないことです。スマートフォンや指紋、暗証番号などで解錠できるため、「鍵を忘れた」「鍵をなくした」という心配がなくなります。特に、買い物袋を両手に持っているときや、小さなお子さんを抱えているときなど、手がふさがっている状況でもスムーズに解錠できるのは大きな利点です。

②防犯性の向上で安心

また、スマートドアは様々な種類があり、各々に独自の機能があります。例えば、後付けタイプは既存のドアと簡単に組み合わせられるため、賃貸住宅住まいの方にも人気です。一方、ドア一体型は、デザイン性と機能性を兼ね備えており、リフォームを考えている方には最適です。このように、自分のライフスタイルに合ったスマートドアを選ぶことが、導入の成功につながります。

スマートドアは従来のドアと比べて防犯性が高いのが特徴です。以下の機能によりセキュリティが向上します:

このように、スマートホームドアは家族全員が快適に使えるよう工夫されています。

- 侵入検知アラート: ドアが不正に開けられた場合、スマホに通知

- アクセス記録: いつ、誰が出入りしたかの記録を確認可能

- 遠隔モニタリング: カメラ付きモデルなら外出先から玄関を確認可能

- 自動施錠機能: 設定時間後に自動で施錠するため閉め忘れを防止

これらの機能により、不在時も安心して外出できるようになります。

このように、スマートホームドアを導入することで、日常生活がより快適になります。

スマートホームドアは、鍵を持ち歩く必要がないため、両手がふさがっているときにも便利です。

また、子供の帰宅をスマホで確認できる点も魅力です。

③スマホで簡単に操作できる

専用アプリを使えば、スマホ一つで様々な操作や設定が可能です:

- ドアの施錠・解錠(遠隔操作も可能)

- 施錠状態の確認

- 入退室記録の確認

- 一時的なアクセス権の発行

- 自動施錠時間の設定

- 他のスマートホーム機器との連携設定

操作はシンプルで直感的なため、技術に詳しくない方でも簡単に使いこなせます。

④家族の出入りをリアルタイムに把握

スマートドアは家族の安全管理にも役立ちます。子どもの帰宅時間を通知で知らせてくれる機能や、高齢の家族の出入りを記録する機能により、家族の安全を見守ることができます。専用アプリでは、誰がいつドアを開閉したかが記録されるため、「子どもが無事に帰宅したか」「親が予定通り外出したか」などを確認できます。

⑤遠隔操作で宅配便受け取りも楽々

外出中に宅配便が届いた場合でも、スマートドアなら対応可能です。玄関先にカメラ付きインターホンと組み合わせれば、スマホで配達員と会話し、一時的に解錠して荷物を受け取ってもらうことができます。また、宅配ボックスと連携させれば、より安全に荷物を受け取ることも可能です。これにより、「再配達依頼」のストレスから解放されます。

知っておくべきスマートドアのデメリットと注意点

停電時や通信障害時のリスク

スマートドアの最大の弱点は、電源や通信に依存している点です。停電時や通信障害が発生した場合、機能が制限される可能性があります。特に以下のような状況に注意が必要です:

- 停電時: バッテリー駆動のモデルでも、長時間の停電には対応できない場合がある

- 通信障害: WiFi接続が不安定な場合、遠隔操作ができなくなる可能性がある

- スマホのバッテリー切れ: スマホ認証のみの場合、スマホのバッテリーが切れると入室できなくなる

対策として、物理キーのバックアップがある製品を選ぶことをおすすめします。

導入コストが高めになることも

スマートドアは従来のドアと比較して初期コストが高くなる傾向があります。

スマートドア導入コスト比較

| 種類 | 本体価格 | 工事費 | 合計コスト |

|---|---|---|---|

| 後付けタイプ | 1〜3万円 | 0〜5千円 |

1〜3.5万円

低コスト

|

| 電子錠交換タイプ | 3〜10万円 | 1〜3万円 |

4〜13万円

中コスト

|

| ドア一体型 | 15〜30万円 | 5〜10万円 |

20〜40万円

高コスト

|

また、一部の製品では月額サブスクリプション料金が発生するものもあります。長期的なコストパフォーマンスを考慮して選ぶことが重要です。

スマートホームドアは、特に高齢者にも配慮された設計が多く、簡単に操作できるモデルが増えています。

ハッキングやセキュリティへの懸念

スマートドアはインターネットに接続するため、セキュリティリスクが存在します。以下のようなリスクに注意しましょう

- 不正アクセス: パスワードが流出した場合のリスク

- データ漏洩: 入退室データなどの個人情報漏洩リスク

- 脆弱性: ソフトウェアの脆弱性を狙った攻撃

これらのリスクを軽減するために、定期的なパスワード変更、ソフトウェアの更新、二段階認証の設定などの対策を行うことが重要です。

スマートドア選びで失敗しないポイント5選

①設置タイプ(後付け vs 工事タイプ)の違いを確認

自分の住環境や予算に合った設置タイプを選ぶことが重要です。

後付けタイプ

- メリット: 工事不要、低コスト、賃貸住宅でも導入可能

- デメリット: 機能が限定的、見た目がスマートではない場合も

工事タイプ(電子錠交換・ドア一体型)

また、導入前には各製品の口コミをチェックすることも重要です。実際に使った人の意見や評価を参考にすることで、製品選びの失敗を避けやすくなります。特に日本の住宅事情に合った製品を選ぶことが、安心・安全なスマートホームライフに繋がります。

- メリット: 高機能、デザイン性が高い、セキュリティ性能が高い

- デメリット: 高コスト、工事が必要、賃貸住宅では導入困難

住宅の種類や予算、必要な機能を考慮して最適なタイプを選びましょう。

②スマートホーム機器との連携性を重視する

既存のスマートホーム機器と連携できるかどうかは重要なポイントです。主要なスマートホームプラットフォームとの互換性を確認しましょう:

- Google Home: Googleのスマートホームエコシステム

- Amazon Alexa: Amazonのスマートホームエコシステム

- Apple HomeKit: Appleのスマートホームエコシステム

- IFTTT: 様々なサービスを連携させるプラットフォーム

これらのプラットフォームと連携できれば、音声操作や他のスマート家電との連動が可能になります。例えば、「ドアを解錠したら自動で照明がつく」「Google HomeやAlexaに話しかけてドアを施錠する」といった便利な使い方ができます。

③防犯・セキュリティ性能を最優先する

ドアは家の安全を守る最前線です。以下のセキュリティ機能があるかどうかを確認しましょう:

- 暗号化通信: データ送受信時の暗号化レベル

- 不正解錠防止: 連続して間違ったパスワードを入力した場合のロック機能

- アラート機能: こじ開け検知時の通知機能

- 二段階認証: 複数の認証方法を組み合わせた解錠方式

信頼性の高いセキュリティ認証(ISO/IEC 27001など)を取得しているメーカーの製品を選ぶことも重要です。

④停電時や緊急時の対策が万全かチェック

緊急時の対応策として、以下の機能があるかどうかを確認しましょう:

- バックアップ電源: 内蔵バッテリーや外部電源接続オプション

- 物理キー対応: 電子認証が使えない場合の代替手段

- 手動操作オプション: 内側からの手動開閉機能

- 緊急時解除コード: 特別な緊急時用コード

特に、小さなお子さんや高齢者がいる家庭では、緊急時の対策は非常に重要です。

⑤ユーザーの口コミ評価を事前に確認する

実際に使っている人の評価は非常に参考になります。以下のポイントに注目して口コミをチェックしましょう:

- 耐久性: 長期使用での不具合や故障の報告

- バッテリー持続時間: 充電頻度や電池交換の手間

- 操作性: UIの使いやすさやレスポンスの良さ

- カスタマーサポート: 問題発生時のサポート対応の質

- アップデート頻度: ソフトウェアの更新頻度や改善内容

特に日本の住宅環境に適合しているかどうかは重要なポイントです。海外製品の場合、日本の住宅ドアの規格に合わない可能性があるため注意が必要です。

スマートドアの人気メーカー&おすすめ製品3選

(1)SwitchBot スマートロック

価格: 約15,000円〜(指紋認証パッド別売り約8,000円)

特徴:

- 工事不要で既存のサムターンに取り付け可能

- スマホアプリ、暗証番号、指紋認証(別売)で解錠可能

- Google Home、Amazon Alexa、Apple HomeKitに対応

- オートロック機能搭載

- 電池駆動で約6ヶ月使用可能

評価: ★★★★ ☆(4.0/5.0)

SwitchBotは、手頃な価格と高い機能性で知られるスマートロックです。工事不要で既存のドアに簡単に取り付け可能で、専用アプリや音声アシスタントを通じて施錠・解錠が行えます。さらに、別売りの指紋認証パッドを追加することで、指紋認証やパスワードでの解錠も可能となり、家族全員が使いやすい設計となっています。

初心者にもおすすめの理由は、設置の簡易さとコストパフォーマンスの高さです。取り付けに特別な工具は不要で、説明書に従って15分程度で設置できます。また、必要に応じて機能を拡張できる柔軟性も魅力です。

(2)Qrio Lock Q-SL2

価格: 約19,800円

特徴:

- 工事不要で既存の鍵に取り付け可能

- ハンズフリー解錠(スマホを持って近づくだけで解錠)

- 一時的な鍵の共有機能

- オートロック機能搭載

- 電池駆動で約8ヶ月使用可能

評価: ★★★★★(4.5/5.0)

Qrioは、日本発のスマートロックメーカーで、その製品は高いセキュリティ性能と使いやすさで評価されています。Qrio Lock Q-SL2は、ハンズフリー解錠やオートロック機能を備え、スマートフォンを持って近づくだけで解錠が可能です。また、家族や友人に一時的な鍵を共有する機能もあり、訪問者への対応もスムーズに行えます。

日本の住宅環境に特化して設計されており、多くの鍵タイプに対応しているのが大きな特徴です。また、日本語サポートが充実しているため、トラブル時も安心です。

(3)SESAME

価格: 約14,800円(WiFiアクセスポイント別売り約5,000円)

特徴:

- コンパクトなデザインで目立たない

- スマホアプリでの操作、ノックセンサーによる解錠

- 鍵の共有機能

- オートロック機能

- 電池駆動で約6ヶ月使用可能

評価: ★★★★ ☆(4.0/5.0)

SESAMEは、コンパクトなデザインと高いコストパフォーマンスが魅力のスマートロックです。取り付けが簡単で、多くのドアに対応しています。ハンズフリー解錠やオートロック機能を搭載しており、スマートフォンを持っているだけで自動的に解錠されるため、手間を省くことができます。

特に魅力的なのは、ドアをノックするだけで解錠できる機能です。スマホがバッテリー切れの時でも、設定したノックパターンでドアを開けられるため、緊急時にも役立ちます。

これらの製品は、それぞれ特徴が異なるため、ご自身の生活スタイルやニーズに合わせて最適なスマートドアを選択することが重要です。

スマートドア導入までの流れと注意点

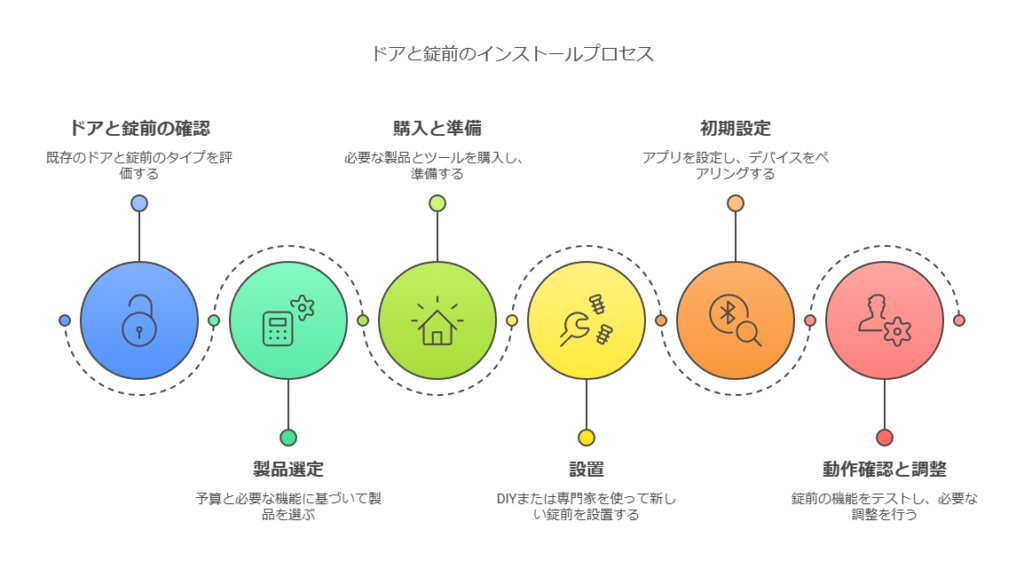

導入の流れを詳しく解説

スマートドア導入は以下の手順で進めていきます:

- 現在のドア・錠前の確認

- 既存のドアタイプ(開き戸/引き戸)の確認

- 鍵の種類(シリンダー/サムターン)の確認

- ドアの厚みや材質の確認

- 製品選定

- 予算の決定

- 必要な機能の洗い出し

- 適合製品の調査

- 購入と準備

- 本体と必要なオプションの購入

- 取り付けに必要な工具の準備

- 説明書の熟読

- 設置/工事

- 後付けタイプ:DIYで設置(15分〜1時間程度)

- 電子錠交換タイプ:専門業者に依頼(半日程度)

- ドア一体型:専門業者に依頼(1日程度)

- 初期設定

- アプリのダウンロードとアカウント作成

- 本体とスマホのペアリング

- WiFi設定(必要な場合)

- 認証情報の登録(指紋/暗証番号など)

- 動作確認と調整

- 施錠・解錠テスト

- 遠隔操作テスト

- オートロック設定の調整

- 通知設定の調整

購入前に必ず確認したいポイント

製品購入前には、以下のポイントを必ず確認しましょう:

- 適合性の確認

- お使いのドアに対応しているか

- 必要な寸法や隙間があるか

- ドアの開閉方向に対応しているか

- 電源方式の確認

- 電池式の場合:電池交換の頻度と方法

- 配線式の場合:電源の確保方法

- 接続方式の確認

- Bluetooth接続のみか、WiFi接続も可能か

- 接続距離と安定性

- 保証とサポート

- 保証期間と保証内容

- サポート体制(日本語対応の有無)

- 修理対応の方法

- 互換性の確認

- 既存のスマートホーム機器との互換性

- 使用しているスマホOSとの互換性

これらのポイントを事前に確認することで、導入後のトラブルを防ぐことができます。

スマートドアでよくある質問(Q&A)

Q1.工事は必要ですか?

A: 製品によって異なります。

- 後付けタイプ:工事不要で、ドライバーなどの簡単な工具で15分〜1時間程度で取り付け可能です。

- 電子錠交換タイプ:既存の錠前を交換する工事が必要で、専門業者への依頼がおすすめです。

- ドア一体型:ドア自体を交換する大規模な工事が必要で、専門業者への依頼が必須です。

賃貸住宅にお住まいの場合は、原状回復可能な後付けタイプを選ぶか、事前に大家さんの許可を得ることをおすすめします。

Q2.初期費用やランニングコストはどれくらい?

A: 初期費用とランニングコストは以下の通りです:

初期費用

- 後付けタイプ:1〜3万円(本体)+ 0〜5千円(取付費)

- 電子錠交換タイプ:3〜10万円(本体)+ 1〜3万円(工事費)

- ドア一体型:15〜30万円(本体)+ 5〜10万円(工事費)

ランニングコスト

- 電池交換費用:年間1,000〜2,000円程度(製品による)

- クラウドサービス利用料:0〜500円/月(製品による)

- メンテナンス費用:基本的に不要(故障時のみ)

長期的なコストを考えると、初期費用が高くてもランニングコストの低い製品を選ぶことがおすすめです。

Q3.スマホがなくても使える?

A: はい、多くのスマートドアはスマホ以外の認証方法もサポートしています:

- 指紋認証:指先をセンサーにかざすだけで解錠

- 暗証番号:テンキーで暗証番号を入力

- ICカード/タグ:専用カードやキーホルダーをかざす

- 物理キー:従来の鍵も使用可能なモデルが多い

スマホの紛失やバッテリー切れに備えて、複数の認証方法に対応した製品を選ぶことをおすすめします。

まとめ

スマートドアは、最新テクノロジーを活用した便利で安全な玄関ドアシステムです。鍵の紛失や管理の心配がなくなるだけでなく、遠隔操作や家族の出入り記録など、様々な便利機能を提供してくれます。

しかし、導入に際しては以下のポイントをしっかり押さえることが重要です:

- 自分のライフスタイルに合った製品選び

- 住環境(持ち家/賃貸)に適した設置タイプ

- 必要な機能(遠隔操作、オートロックなど)の見極め

- 予算に合った製品選択

- セキュリティ面の配慮

- 信頼性の高いメーカー製品の選択

- 複数の認証方法による安全性の確保

- 定期的なソフトウェア更新の確認

- 緊急時の対策

- 停電時や通信障害時のバックアップ手段

- バッテリー切れ対策

- 物理キーなどの代替手段の確保

下の表は、個人の状況別におすすめのスマートドアタイプをまとめたものです:

あなたに最適なスマートドアは?

後付けタイプ

工事不要で原状回復可能。賃貸物件でも大家さんの許可が得やすく、引っ越し時に取り外して持ち運べます。

ドア一体型

高機能でデザイン性も高い。新築やリフォーム時に導入すれば、美しく統一されたデザインで高いセキュリティを実現できます。

後付けタイプ

初期コストが低く、1〜3万円程度から導入可能。基本的な機能を備えながらもコストパフォーマンスに優れています。

電子錠交換/ドア一体型

多機能で高性能。複数の認証方式や、他のスマートホーム機器との連携など、高度な機能が必要な方におすすめです。

指紋認証対応モデル

操作が簡単で確実。鍵やスマホを使わず、指をかざすだけで解錠できるため、高齢者の方でも簡単に使用できます。

遠隔操作重視モデル

外出先からの確認・操作が便利。スマホでいつでもドアの状態を確認でき、宅配や来客対応も遠隔で可能です。

スマートドアは日常生活を大きく変える可能性を秘めています。本記事を参考に、ぜひあなたのライフスタイルに合ったスマートドアを見つけてください。セキュリティと利便性を兼ね備えた玄関で、より快適なスマートホームライフをスタートさせましょう。

最後に、スマートドアの導入は単に便利さを追求するだけでなく、セキュリティ面でも大きなメリットをもたらします。 特に家庭の安全を守る上で、スマートドアは非常に有効な手段です。 これからの生活において、スマートドアはますます重要な役割を果たすことでしょう。

最後に、スマートホームドアを通じて、より安全で便利な生活を手に入れましょう。

コメント